2024.05.27

NASVA「適性診断活用講座」のすすめ(適性診断結果の活用)について

NASVA「適性診断活用講座」のすすめ

(適性診断結果の活用)について

適性診断については、輸送の安全確保や交通事故防止対策、Gマークの取得の一環として「一般診断」など、事業者各位で多くの運転者が受診していただいていると思います。

また、特定運転者にあたる「初任運転者」「高齢運転者」「事故惹起運転者」については、国土交通大臣が認定する適性診断を受診させることが義務づけられています。

しかしながら、受診結果は社内で放置し埋もれさせ活用し切れていないのではないでしょうか?

私自身、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が主催する「適性診断活用講座」を受講して学んだことに加えて、産業カウンセラー資格を取得するに当たって学んだカウンセリングによる手法を簡単に盛り込みながら適性診断結果をより効果的かつ適切に活用するため、「適性診断結果に基づく面談」と「カウンセリング手法」についてご紹介いたします。

「適性診断活用講座」とは

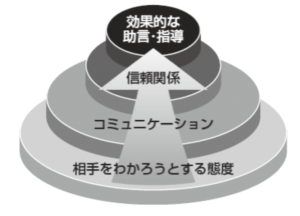

運行管理者等、運転者の安全指導をされる立場の方々に運転者への適性診断結果の正しい伝え方と効果的な助言・指導方法を学び、身につけていただくことを目的とした講座です。

理論編と実習編の3時間30分の内容で、適性診断票の見方、活用方法、ロールプレイングなどを体験できます。

※受講料は兵ト協の会員であれば、兵庫支所の開催する講座に限り協会負担で受講可能です。

○ 受診させただけで、受診結果を放置していませんか?

「受診させればよいだろう」として、事故防止に貢献するせっかくの貴重な情報源である診断結果を社内で埋もれさせること無く、事業者がその結果を重要視し、内容を分析、管理者がカウンセリングの手法(心理学的なアプローチに基づく面談)を活用した面談(話の聴き方)にすることで今までに無いさらなる積極的な事故防止に取り組むことが期待出来ます。

○ 適性診断の結果が示すものとは?

適性診断は、事故防止対策や法令順守のために受診させなければならない“制度”として認識されがちですが、診断結果が示すものは運転の可否や上手下手を示すものではありません。

適性診断は、事故防止対策や法令順守のために受診させなければならない“制度”として認識されがちですが、診断結果が示すものは運転の可否や上手下手を示すものではありません。

運転者の受診時の心理的特性や心の状態を示すものであり、運転者自身に安全意識や考え方を変えさせる助言や事故防止のための指導教育に役立てるツールです。

○ 適性診断の真の目的とは?

-

- ① 診断結果を通してまず自分自身を客観的に見直し、理解すること

- ② 今後の安全運転へのアドバイスを得ること

事業用自動車の運転者はプロのドライバーですから、自動車の運転操作についてはほぼ「無意識」に行うことができるぐらいの毎日を送っている状態ではないかと思います。

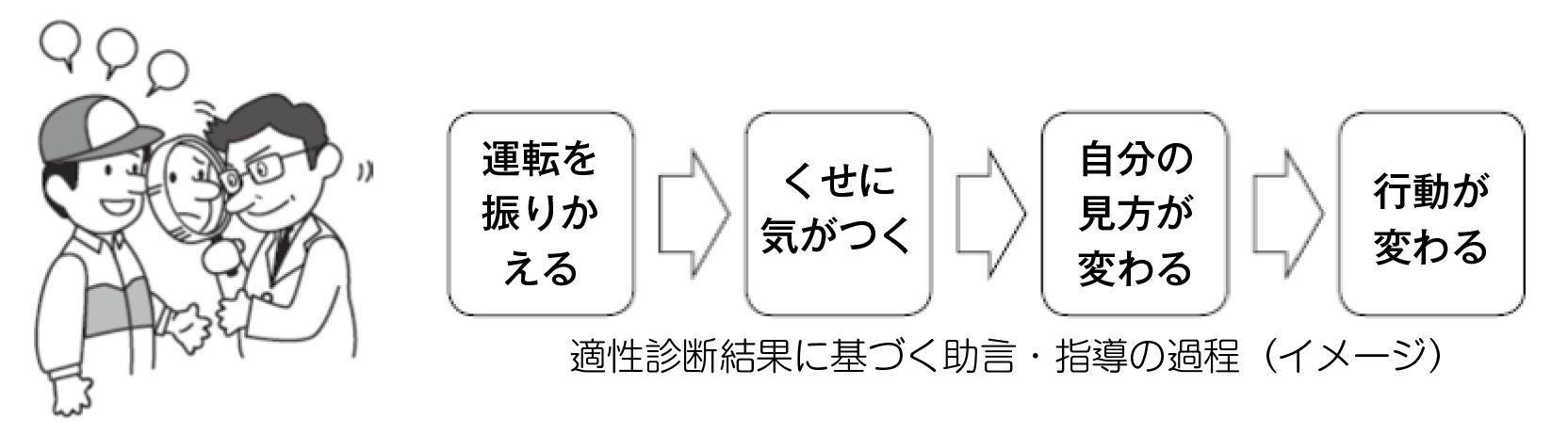

「無意識」だからこそ自分で気づくことが出来ない安全運転の妨げとなる“自分のくせを知る”ことが適性診断のねらいです。

受診結果に基づく運転者とカウンセリング手法を意識した「面談」を実施しましょう

(面談記録も保存)

カウンセリングの効果は病院、学校、職場などあらゆる場面で数多くの実績があります

・社内での立場をいったん脇に置いて、「関心」を心がけよう!

カウンセリング手法を社内面談や安全指導の現場に取り入れることによって運転者自身に日頃の運転を振りかえさせ、また管理者自身も運転者理解につながり、さらに事故を未然に防ぐための安全目標を設定してみましょう。

○ カウンセリング手法 「傾聴」「受容」「共感的理解」

面談で絶対に守ること「約束」として以下のことを意識、実践してみよう!

-

- ・座り方、接し方、話の切り出し方(ねぎらい、良いところを褒める)

- ・運転者を色眼鏡で見ない、決めつけた見方をしない(偏見や先入観を持たない)

- ・運転者の話を中断しない、沈黙を破らない、最後まで聴く(傾聴)

- ・運転者の意見は、まずそのまま受け入れる、否定しない(受容)

- ・運転者の立場になって考える(共感的理解)

○ 面談の主人公は「運転者」です、面談は次の事を心がけ進めてみましょう

-

- ① 各検査の目的を再確認、診断内容について運転者に簡単に振り返ってもらいましょう

- ② 運転の上手下手では無く、運転者の持つ「くせ」について知ってもらいましょう

- ③ 結果を読んだ上で、運転者の普段の運転ぶりについて考えてもらいましょう

- ④ 危ない運転や状況を認識出来ていないときの運転者の心の状態を意識してもらいましょう

- ⑤ 安全に対する運転者の態度や感情には変化が生じている認識を自覚してもらいましょう

○ 面談には「カウンセリング手法」を意識して運転者自身の「自己洞察」を促しましょう

・信頼構築 → じっくり話を聴く → 振り返り → 考えさせる → 目標を立てさせる

※65才以上の適齢診断の場合は、加齢による身体の変化と検査結果に着目し、運転者自身に年齢と身体の変化について感じていることなど、安全運転への影響を話させ自覚してもらいましょう。

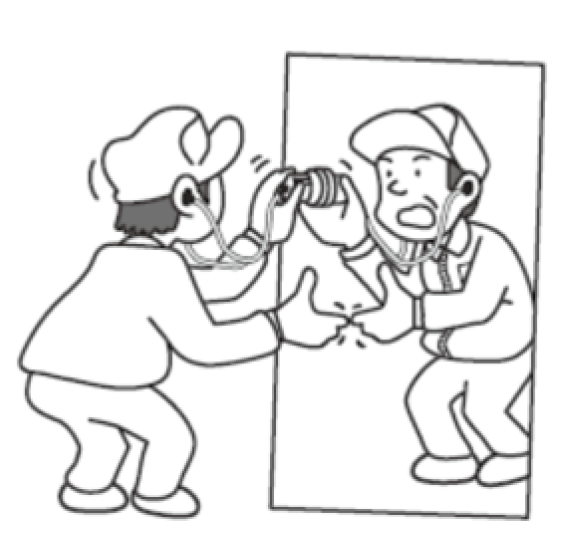

「自己洞察」とは

自己洞察とは、自分自身の思考、行動、感情を認識し、理解することで心理学では「自分のことに改めて気づくこと」を指す言葉であり、精神分析では「洞察法」とも呼ばれます。

運転者は、受容(共感的理解と傾聴)の過程を経て自己防衛する心の窓が開かれ自分の本当の姿を見るとともに自分の抱えている真の問題を出してくるようになると考えられています。

運転者自身の自分の心の中で今まで気がつかなかったこと、思い違いをしていたことなどに気づき自己理解、自己認識の目を開いてもらえると安全に対する考え方が変わるのではないでしょうか。

○ 面談における注意点、重要ポイント(最大の難所)

面談は、運行管理の現場の管理者や経営者の立場で運転者と接するため、運転者は緊張しているうえに信頼していても最初は「見せかけの問題」を表出して、うわべだけの取組となる可能性が大いに考えられます。

面談は、運行管理の現場の管理者や経営者の立場で運転者と接するため、運転者は緊張しているうえに信頼していても最初は「見せかけの問題」を表出して、うわべだけの取組となる可能性が大いに考えられます。

面談者と運転者の上下関係、立場の違いが大きければ信頼関係を築く上にも支障があり、運転者自身の自己洞察に至らない事が予想でき、そこが難しい問題点ではないでしょうか。

面談の目的が事故防止である「あなたを事故の加害者、被害者にしたくない」気持ちを伝え、仕事仲間として大切に思っているということを伝え、安心した雰囲気作りを心がけるようにして下さい。

・乗務員指導教育記録簿(Excel 24KB)